在中国的婚姻习俗中,彩礼作为一种传统,承载着家庭之间的诚意与祝福。然而,随着社会经济的发展,高额彩礼问题逐渐凸显,不少家庭因此产生矛盾,甚至诉诸法律途径解决纠纷。许多普通人面对彩礼返还问题时,往往感到困惑:什么样的情况下可以要求返还?返还比例如何确定?法律对此有何具体规定?作为一名深耕法律领域多年的从业者,我希望通过这篇文章,结合实际案例和法律规定,为大家提供清晰的指引,帮助解决彩礼相关的法律疑问。

彩礼的法律属性与现实困境

彩礼,简单来说,是婚姻关系中一方按照习俗向另一方给付的财物,通常由男方及其家庭向女方及其亲属支付。从法律角度看,彩礼被视为一种附条件的赠与,其核心条件是双方最终缔结婚姻关系。如果这一条件未能实现,赠与的目的落空,给付方可能有权要求返还。但现实中,彩礼问题远比法律定义复杂。有的家庭因高额彩礼背负债务,有的因婚约解除引发激烈争执,甚至对簿公堂。近年来,相关部门也高度重视这一问题,出台了多项政策和司法解释,旨在遏制高额彩礼现象,维护婚姻自由与社会和谐。

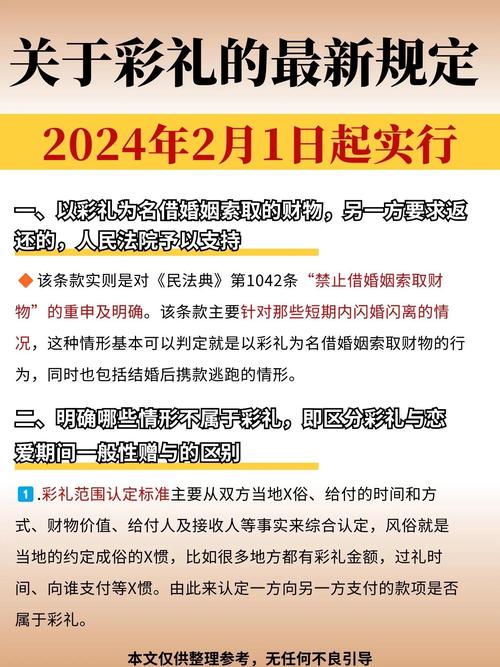

需要明确的是,法律并不鼓励高额彩礼,也不提倡将婚姻与金钱挂钩。民法典中明确规定,禁止借婚姻索取财物。这一原则旨在保护婚姻关系的纯粹性,避免将婚姻变成交易。然而,考虑到彩礼在民间根深蒂固的文化属性,法律并未完全禁止,而是对返还情形作出了具体规定,以平衡双方的合法权益。

彩礼返还的法律依据与条件

根据相关司法解释,彩礼返还主要适用于以下三种情形。这些规定为纠纷解决提供了明确的法律依据,同时也体现了对现实情况的综合考量。以下是具体情形的详细解析,帮助大家理解在何种情况下可以主张返还,以及可能面临的难点。

1.未办理结婚登记手续

如果双方未办理结婚登记手续,法律通常支持彩礼的返还。这是因为婚姻关系未在法律上成立,给付彩礼的目的未能实现,赠与条件不具备。在实践中,这种情况多见于订婚后因各种原因解除婚约的情形。例如,双方可能因性格不合或家庭反对而分手,此时给付方有权要求返还彩礼。但需要注意的是,如果双方虽未登记却已共同生活,返还比例可能会受到影响,法院会根据实际情况酌情裁定,而非全额返还。

2.已登记但未共同生活

对于已办理结婚登记手续但未实际共同生活的情形,法律同样支持彩礼返还。这里的共同生活不仅仅指同居,更包含了夫妻间相互扶持、共同经营家庭的状态。如果双方仅完成了法律形式上的登记,未真正建立起实质的婚姻关系,彩礼的返还请求通常会被支持。这种情况在实践中较为常见于闪婚闪离的案例,例如双方登记后不久便因矛盾分居,最终离婚,此时法院会结合具体情况判断返还的合理性。

3.婚前给付导致生活困难

如果婚前给付彩礼导致给付方生活陷入困境,离婚时也可请求返还。这一规定的出发点在于保护经济弱势一方的基本生活权益。现实中,有些家庭为了支付高额彩礼而举债,甚至倾尽所有,最终因婚姻破裂而陷入经济绝境。法院在审理此类案件时,会重点考察给付方的经济状况,以及彩礼给付是否对其生活造成了实质性影响。不过,需注意这一情形的适用前提是双方已离婚,且需提供充分证据证明生活困难。

彩礼返还的实践难点与应对建议

虽然法律对彩礼返还的情形作出了明确规定,但在实际操作中,仍有不少难点需要关注。作为一名处理过大量婚姻家庭纠纷的法律从业者,我深知普通人在面对这些问题时的困惑与焦虑。以下是几个常见的难点,以及基于经验的实用建议,希望能为大家提供帮助。

难点一:返还比例如何确定

法律并未对彩礼返还比例作出统一规定,法院通常会根据案件具体情况酌情裁定。例如,如果双方未登记但已共同生活,法院可能会考虑共同生活的时间长短、彩礼是否用于共同开支等因素,确定一个合理的返还比例。以我经手的一个案例为例,男方支付了十万元彩礼,双方未登记但同居一年,最终法院判决返还五万元,理由是共同生活期间部分彩礼已转化为生活开支。这种酌情处理的方式,虽然灵活,但也对证据的收集和呈现提出了较高要求。

建议:如果涉及彩礼返还纠纷,务必保留好相关证据,包括彩礼支付的转账记录、收据、聊天记录等,以证明给付事实和金额。同时,若有共同生活开支的证据,也可一并提交,以便法院更全面地评估案件情况。

难点二:高额彩礼的认定标准

何为高额彩礼?这一问题在不同地区、不同家庭之间差异巨大。法律上并无统一标准,司法实践中通常参考当地居民人均收入、给付方家庭经济状况等因素综合判断。一些地方的高额彩礼可能高达数十万元,而在经济欠发达地区,几万元也可能被视为负担。在我接触的案件中,曾有一位当事人因支付高额彩礼而背负巨债,最终婚姻未成,生活陷入困境。法院在判决时,重点考虑了其经济状况,裁定返还大部分彩礼,以避免其返贫。

建议:在婚前商议彩礼时,双方家庭应充分沟通,结合自身经济能力确定合理金额,避免因攀比或面子问题导致后续纠纷。若已支付高额彩礼并陷入困境,可在诉讼中提供家庭收入、债务等证据,请求法院综合考虑。

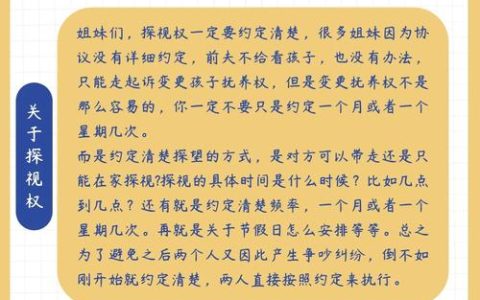

难点三:返还主体与范围

彩礼的给付和接受主体往往不限于男女双方,可能涉及双方父母或亲属。在返还纠纷中,如何确定返还义务人是一个复杂问题。法律上,通常以实际受益人为返还主体,但实践中可能因证据不足而难以确认。此外,返还范围也需根据彩礼的使用情况确定,如果彩礼已用于共同生活或转化为共同财产,返还比例可能会降低。

建议:在支付彩礼时,建议明确支付对象,并保留好支付凭证。若涉及多方给付或接受,尽量通过书面协议或见证人确认,以减少后续争议。同时,若彩礼已部分消耗,需如实向法院说明用途,避免被认定为恶意隐瞒。

高额彩礼的社会影响与法律治理

高额彩礼不仅对个体家庭造成经济负担,也对社会风气产生负面影响。近年来,相关部门持续推进移风易俗工作,出台了一系列政策和司法解释,旨在治理高额彩礼问题。例如,最高人民法院发布相关规定,明确了彩礼纠纷的裁判标准,并通过典型案例进行普法宣传。这些举措在一定程度上遏制了高额彩礼的蔓延势头,但要彻底解决问题,仍需全社会共同努力。

从法律角度看,治理高额彩礼的核心在于平衡传统习俗与现代法治精神。一方面,法律尊重民间习俗,不完全禁止彩礼;另一方面,也通过明确返还规则、打击借婚姻索取财物等行为,维护婚姻自由和公平正义。作为普通人,我们也应树立理性婚恋观,将彩礼回归到礼的本质,而非将其视为交易或负担。

面对彩礼纠纷,如何理性维权

如果您正面临彩礼返还纠纷,以下几点建议或许能帮助您更理性地解决问题:

- 保持冷静,协商优先:诉讼并非解决家庭矛盾的唯一途径,双方可先尝试通过协商解决,减少对彼此关系的进一步伤害。

- 收集证据,依法维权:无论是主张返还还是抗辩,都需准备充分的证据,包括支付凭证、共同生活情况等,以便在诉讼中维护自身权益。

- 了解法律,合理预期:彩礼返还并非无条件支持,法院会综合多方因素裁定,因此需对结果有合理预期,避免因期望过高而失望。

- 寻求专业帮助:彩礼纠纷涉及法律、习俗等多方面因素,若情况复杂,建议咨询专业人士,以获得更有针对性的建议。

总结与行动指引

彩礼作为传统文化的一部分,本应是两家结亲的美好象征,但高额彩礼却可能成为家庭矛盾的导火索。法律通过明确返还条件、规范裁判标准,为解决彩礼纠纷提供了清晰路径。然而,每一个案件背后都有不同的故事,法律的适用也需结合具体情况灵活把握。希望通过这篇文章,您能对彩礼返还的相关规定有更深入的了解,同时在面对纠纷时,能够冷静理性地维护自身权益。

最后需特别提醒,法律问题的解决往往因个案不同而异,文章中的内容和建议仅供参考,不能替代针对具体情况的专业咨询。如果您有进一步的疑问或需要个性化指导,建议及时联系专业机构或人士,以确保您的合法权益得到妥善保护。

免责声明

本文内容基于现行法律规定和一般实践经验,仅供读者参考和学习之用,不构成对任何具体案件的法律意见或建议。每个案件的具体情况可能存在差异,读者在处理相关问题时,应根据实际情况寻求专业法律咨询,以获得针对性的指导和帮助。本文作者不对因读者误解或不当使用本文内容而导致的任何后果承担责任。

发布者:公益律师,转载请注明出处:https://www.gongyils.com/18206.html