醉驾这两个字,足以让很多人心头一紧

一提到醉驾,大多数人的第一反应恐怕就是完了,要坐牢了。确实,作为一名处理了十几年各类案件的律师,我深知醉驾对个人、家庭乃至社会的危害有多大,法律对其严惩不贷的态度也是非常明确的。但是,法律并非简单的非黑即白,醉驾一律入刑或者醉驾就一定得进去待几个月这种理解,说实话,并不完全准确。实际情况远比这要复杂和细致得多。

特别是近些年,相关的法律规定和司法实践也在不断调整和完善。最高人民法院、最高人民检察院、公安部和司法部联合发布了新的指导意见,对醉驾案件的处理标准作了更具体的规定。今天,我就结合这些新规定和我自己的一些办案经验,跟大家聊聊醉驾到底是怎么回事,是不是真的沾边就得进去。

醉驾就是犯罪?不,这些情况可能例外

首先要明确一点,根据我们国家的刑法,在道路上醉酒驾驶机动车的行为,确实构成了危险驾驶罪。这在法律上是板上钉钉的。血液酒精含量达到或者超过80毫克/100毫升,通常就达到了醉驾的标准。

但是,刑法还有一个基本原则,叫做情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。这句话是什么意思呢?就是说,虽然你的行为从形式上看可能符合了犯罪的构成要件,但如果情节特别轻微,造成的社会危害性几乎可以忽略不计,那就不应该被当作犯罪来处理。最新的司法意见也明确体现了这一精神。

那么,哪些情况可能被认为是情节显著轻微呢?我给大家举几个典型的例子:

- 血液酒精含量刚过标准线:比如,血液酒精含量在80毫克/100毫升到150毫克/100毫升之间,并且没有任何后面要提到的那些从重情节,这是最常见可能被考虑放一马的情况。

- 特定情况下的短距离驾驶:想象一下,你在小区里或者停车场里,只是为了挪个车位,或者把车从一个位置开到另一个位置方便别人开走,这种极短距离的驾驶,如果没出任何事,也有可能不被追究刑事责任。我曾经手过一个案子,当事人就是半夜在自家小区里把车往前挪了不到十米,方便第二天早上其他车辆通行,虽然酒精含量超标了,但最终检察院考虑了各种因素,作出了不起诉的决定。当然,这绝不是鼓励大家这么做,只是说明法律并非完全不近人情。

- 紧急避险情况:比如,为了送急症病人去医院,或者遇到其他非常紧急、刻不容缓的情况,不得已才醉酒驾车。如果确实能证明是紧急避险,并且没有超过必要的限度,也可能不构成犯罪。但这种情况的认定非常严格,不是随便找个理由就能成立的。

需要特别强调的是,上面这些例外情况,有一个重要的前提,那就是不能有后面我们会详细讲到的那些从重处罚的情节。一旦沾上那些情节,哪怕酒精含量不高,或者驾驶距离很短,也基本告别了免罪的可能。

醉驾的标准套餐:拘役加罚金

如果排除了上述情节显著轻微的情况,那么醉驾行为一旦被认定构成危险驾驶罪,就要面临刑事处罚了。很多人关心的坐牢问题,在这里具体指的是什么呢?

刑法规定,醉酒驾驶机动车的,处拘役,并处罚金。

这里要解释一下拘役。很多人把它和有期徒刑混淆,以为都是进监狱服刑。其实它们是有区别的。拘役是一种短期剥夺自由的刑罚,期限通常是一个月以上,六个月以下。执行场所一般是看守所,管理上相对有期徒刑要宽松一些,比如允许在规定时间接见家属、每月可以回家一两天等(具体执行细节各地可能略有不同)。而有期徒刑则是更长时间的监禁,通常在监狱执行。

所以,醉驾面临的牢狱之灾,严格来说是期限较短的拘役,而不是大家普遍印象中那种动辄几年的坐牢。

除了拘役,还有罚金。罚金的具体数额,法律没有统一规定,各地法院会根据当地经济水平、被告人的经济状况、醉驾情节等因素来决定。一般来说,起刑点可能在几千元,随着拘役期限的增加而增加,上限各地实践中可能有所不同,但几万元是比较常见的范围。

决定你进去多久的关键因素:酒精含量与十五种雷区

那么,同样是醉驾,为什么有的人判一个月拘役,有的人却判了五六个月?这其中的差别,主要取决于两个方面:血液酒精含量和是否存在法定的从重情节。

血液酒精含量是量刑的一个基础性指标。简单来说,含量越高,通常判得越重。司法实践中,往往会有一些内部掌握的量刑梯度,比如:

- 80-150毫克/100毫升:这是一个相对较轻的区间。

- 150-180毫克/100毫升:属于比较高的含量了。

- 超过180毫克/100毫升:这通常被认为是比较严重的情节。

但是,酒精含量不是唯一的决定因素。更重要的是要看有没有十五种法定的从重处罚情节。这些情节就像一个个雷区,踩上一个,刑期就可能往上涨。我挑几个常见的、大家需要特别注意的说说:

- 造成交通事故并承担主要或全部责任:这是最常见也最严重的加重情节之一。哪怕只是轻微的剐蹭,只要你醉驾并负主责,基本就告别从轻处理了。

- 造成交通事故后逃逸:错上加错,性质极其恶劣,严惩不贷。

- 无证驾驶:本身就违法,再加上醉驾,罪加一等。

- 严重超员、超载、超速驾驶:这些行为本身就增加了道路危险,醉驾状态下更是危险倍增。

- 驾驶营运车辆(如出租车、网约车、货车):因为营运车辆承载着更大的公共安全责任,所以对驾驶员的要求更高,醉驾营运车辆是绝对的红线。

- 在高速公路上驾驶:高速公路车速快,醉驾的危险性更大。

- 逃避、阻碍公安机关依法检查:比如冲卡、拒绝酒精测试、或者在测试中弄虚作假,甚至暴力抗法,都会被从重处罚。我遇到过一个案子,当事人酒精含量其实不算特别高,刚过100,本来有机会争取缓刑,但他被查时情绪激动,跟交警发生了推搡,结果被认定为阻碍依法检查,直接判了实刑。

- 曾因酒驾或醉驾受过处罚:俗称再犯,这表明行为人没有吸取教训,主观恶性更大,自然要从重。注意,这里包括了五年内曾因危险驾驶(通常指醉驾)被判刑或不起诉,以及二年内曾因饮酒后驾驶(酒驾)受过行政处罚。

这十五种情节,只要沾上一种,量刑时就会明显不利。如果同时具备多种从重情节,那刑期很可能就接近甚至达到六个月的上限了。

不是所有定罪都要进去:缓刑的可能性有多大?

讲到这里,可能有人会问:我听说很多醉驾最后都判了缓刑,不用实际坐牢,是真的吗?

确实,司法实践中,有相当一部分醉驾案件最终适用了缓刑。所谓缓刑,简单说就是法院判了你刑罚,但认为暂不执行这个刑罚,给你一个考验期(比如拘役三个月,缓刑六个月),只要你在考验期内遵守规定,没有再犯新罪,原来的刑罚就不再执行了。这对于被告人来说,无疑是一个非常好的结果,因为可以避免实际的羁押。

那么,什么情况下可以适用缓刑呢?最新的司法意见也给出了比较明确的指引。一般来说,需要同时满足几个条件:

- 犯罪情节较轻:这通常要求血液酒精含量不是特别高,比如实践中一般掌握在180毫克/100毫升以下(但这并非绝对标准,只是一个重要参考)。

- 有悔罪表现:比如到案后如实供述、自愿认罪认罚、积极赔偿被害人损失并取得谅解等。

- 没有再犯罪的危险:这需要法院综合评估被告人的个人情况、犯罪原因等。

- 宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响:这也是一个社会效果的考量。

更重要的是,要适用缓刑,绝对不能有以下十种一般不适用缓刑的情形:

- 造成交通事故致人轻微伤或轻伤,且负主责或全责的;

- 造成交通事故负主责或全责,且未赔偿损失的;

- 造成交通事故后逃逸的;

- 无证驾驶汽车的;

- 血液酒精含量超过180毫克/100毫升的;

- 服用国家规定管制的精神药品或麻醉药品后驾驶的;

- 暴力抗拒检查或妨害司法的;

- 五年内曾因饮酒后驾驶被查处或受过行政处罚的;

- 曾因危险驾驶行为被判刑或作相对不起诉的;

- 其他情节恶劣的情形。

大家可以对比一下,这十种不适用缓刑的情形,和前面提到的十五种从重情节有很多重合。可以说,一旦踩了这些雷,想判缓刑就非常困难了。所以,社会上流传的十个醉驾九个缓刑的说法,可能反映了在没有恶劣情节、酒精含量不高、认罪态度好的情况下,缓刑适用率比较高的现象,但这绝不意味着醉驾判缓刑是理所当然或者轻而易举的。每一个缓刑判决,都是法院在严格审查了各项条件后作出的。

别只盯着坐不坐牢:这些附加惩罚同样沉重

很多当事人在咨询时,最关心的就是会不会被判刑,要不要坐牢。但作为律师,我必须提醒大家,醉驾的后果绝不仅仅是拘役和罚金那么简单,还有一系列同样严厉甚至影响更深远的附加惩罚:

- 吊销驾驶证,且多年禁驾:这是行政处罚,但后果非常严重。醉酒驾驶机动车的,一律吊销驾驶证。如果是驾驶普通小汽车,五年内不得重新取得驾驶证;如果是驾驶营运机动车(比如开大货车、出租车、网约车的),则是十年内不得重新取得,并且即使十年后重新考取了驾照,也终身不得再驾驶营运机动车。这意味着很多职业司机一旦醉驾,基本上就告别这个行业了。

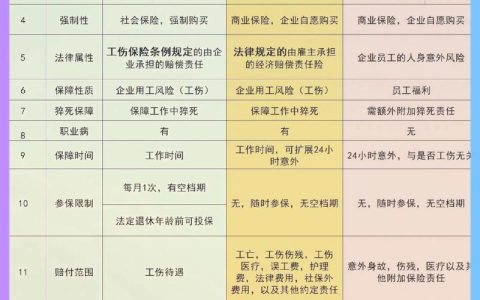

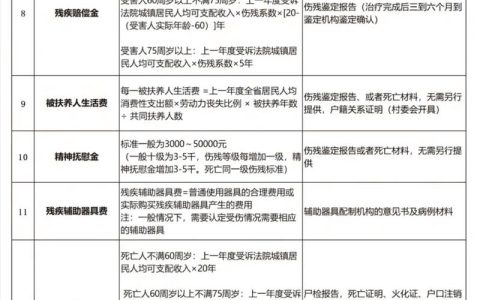

- 承担民事赔偿责任:如果醉驾发生了交通事故,造成了他人人身伤亡或者财产损失,除了刑事责任,还要承担民事赔偿责任。需要注意的是,对于醉驾造成的损失,商业保险通常是拒赔的!这意味着巨额的赔偿费用很可能需要自己承担。交强险虽然可能先垫付一部分抢救费用,但保险公司有权向醉驾者追偿。

- 影响职业生涯和个人信用:醉驾属于犯罪行为,会留下犯罪记录。这对于公职人员来说,往往意味着开除公职;对于需要无犯罪记录证明的工作岗位(如律师、教师、金融从业者等),也会产生直接影响。此外,犯罪记录也会对个人信用、贷款、甚至子女的某些政审环节产生负面影响。

所以,看待醉驾的后果,眼光一定要放长远,不能只盯着短期的拘役。吊销驾照、巨额赔偿、职业影响,这些后果可能比几个月的拘役更让人难以承受。

结语:侥幸心理要不得,安全底线不能破

说了这么多,核心意思其实很简单:醉驾的法律后果非常复杂,并非简单的一刀切。确实存在一些情节显著轻微不被追究刑事责任,或者定罪后可以适用缓刑的情况,但这都需要满足严格的法定条件,绝非普遍现象。

更重要的是,那些从重情节和不适用缓刑的情形,就像法律划定的明确红线,一旦触碰,严惩不贷。而除了刑事处罚,吊销驾照、民事赔偿、职业影响等一系列后果,更是对个人生活长远的打击。

作为一名处理过太多悲剧性案件的律师,我真心想劝诫每一位驾驶员:不要抱有任何侥幸心理。酒精会麻痹你的神经,降低你的判断力,让你和他人的生命安全都处于极大的危险之中。法律的规定越来越细致,执法的力度也越来越严格,这一切的目的,都是为了保护每一个交通参与者的安全。

所以,最根本、最有效的免罚免罪方法只有一个:开车不喝酒,喝酒不开车。这不仅是对法律的遵守,更是对生命最基本的尊重。

发布者:公益律师,转载请注明出处:https://www.gongyils.com/15240.html