当得知亲人或朋友可能被采取拘留措施时,焦急与不安往往是家属和朋友们最直接的感受。信息的不对称、对法律程序的不了解,更容易让人陷入茫然无措的境地。如何才能合法、有效地查询到被拘留人的下落?这不仅关系到能否及时了解情况,更关系到被拘留人合法权益的维护。作为在法律实务领域工作多年的法律人,我深知家属此刻的心情,也处理过不少类似情况。在此,结合相关法律规定与实践经验,为大家梳理一份清晰的指引,希望能帮助大家在迷雾中找到方向。

区分两种拘留性质是关键第一步

在开始查询之前,我们首先需要理解一个核心概念:中国的拘留主要分为两种性质,即行政拘留和刑事拘留。这两种拘留的性质、适用情形、管理机关、关押场所以及后续法律程序都存在显著差异,明确这一点对于选择正确的查询途径至关重要。

行政拘留:通常针对违反治安管理的行为

行政拘留,依据是《中华人民共和国治安管理处罚法》,通常适用于实施了扰乱公共秩序、妨害公共安全、侵犯人身权利、财产权利、妨害社会管理等行为,但情节尚不够成刑事犯罪的情况。通俗来说,常见的打架斗殴、寻衅滋事、赌博、吸食违禁品等,如果情节较轻,可能会被处以行政拘留。

行政拘留的特点包括:

- 性质:属于行政处罚,目的是教育和惩戒违法行为人。

- 决定机关:通常由县级以上公安机关决定。

- 期限:一般不超过十五日,合并执行最长不超过二十日。

- 关押场所:通常在行政拘留所(简称拘留所)。

对于行政拘留,由于期限相对较短,其法律后果和社会影响相对较轻,但同样会给个人生活带来不便,并留下违法记录。

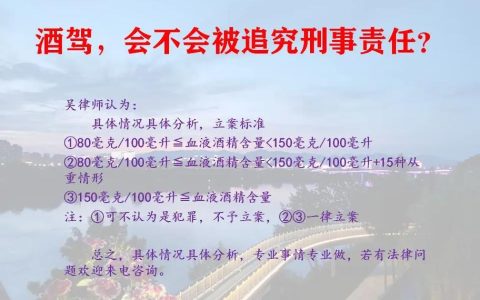

刑事拘留:针对涉嫌犯罪的行为

刑事拘留,则是依据《中华人民共和国刑事诉讼法》采取的一种强制措施,适用于公安机关或人民检察院在侦查过程中,发现犯罪嫌疑人具有法定情形(如正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;有毁灭、伪造证据或者串供可能的等),需要暂时限制其人身自由,以保证刑事诉讼顺利进行的情况。

刑事拘留的特点包括:

- 性质:属于刑事强制措施,目的是保障侦查、起诉和审判的顺利进行,本身并非惩罚。

- 决定机关:公安机关或人民检察院。

- 期限:相对较长且复杂。一般拘留期限最长不超过十四日(特殊情况可延长至三十七日),但之后可能转为逮捕,羁押期限会更长,直至法院判决。

- 关押场所:通常在看守所。

刑事拘留意味着当事人可能涉嫌犯罪,案件的严重性和复杂性远超行政拘留,家属需要更加重视,并考虑尽早寻求专业法律帮助。

区分不清是行政拘留还是刑事拘留,可能会导致查询方向错误,延误时机。例如,去拘留所查询刑事拘留的人,或者为短暂的行政拘留过度焦虑甚至聘请律师花费不必要的费用,都是实践中常见的问题。

查询行政拘留人员下落的途径

如果初步判断或得到的消息指向是行政拘留,可以尝试以下途径进行查询:

直接联系作出决定的公安机关或属地派出所

这是最直接有效的方法。家属可以携带自己的身份证明以及能够证明与被拘留人关系的证件(如户口本、结婚证等),前往最后见到被拘留人地点所属的派出所,或者其户籍所在地派出所进行询问。在询问时,应尽可能提供被拘留人的准确姓名、身份证号码等信息。

根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第九十七条规定:决定给予行政拘留处罚的,应当及时通知被处罚人的家属。这意味着公安机关有通知家属的法定义务。因此,家属主动前往询问是合情合理的。

实践中,家属直接去派出所询问,态度诚恳、说明情况,多数情况下能够获得有效信息,至少能确认是否被该派出所或其上级公安机关决定行政拘留,以及关押的拘留所名称。

等待或索要《行政拘留决定书》与家属通知

法律规定,公安机关作出行政拘留决定后,应当制作《行政拘留处罚决定书》,并及时通知家属。这份通知通常会写明被拘留的原因、期限以及执行拘留的场所。

通知的方式可能是电话告知,也可能是邮寄送达。如果家属在合理时间内(例如一两天内)没有收到任何通知,可以主动联系可能作出决定的公安机关进行询问,并要求获取书面通知。

需要注意的是,有时因为地址不详、联系方式错误或邮寄延误等原因,家属可能未能及时收到通知。因此,主动查询仍然是必要的。

关于行政拘留查询的几点提示

- 保持冷静沟通:与公安机关工作人员沟通时,保持冷静、理性的态度,清晰说明来意和所需信息,有助于顺利获得帮助。

- 信息核实:获取信息后,尽量核实关押场所的具体地址和探视规定(虽然行政拘留期间一般不允许探视,但可以送些衣物和生活费)。

- 律师介入的必要性:对于行政拘留,由于期限短(最多二十天),且不允许律师会见,除非涉及对拘留决定不服需要申请行政复议或提起行政诉讼,一般情况下家属无需急于聘请律师介入查询或处理。有些不规范的法律服务人员可能会利用家属焦虑心理,收取高额费用承诺捞人,对此需保持警惕。

查询刑事拘留人员下落的途径

如果情况指向是刑事拘留,那么事态相对严重,查询和后续应对也更为复杂,需要更加积极和审慎。

通过任意公安派出所内部系统查询

根据一些经验分享(如参考资料5提及),公安机关内部系统是联网的。理论上,家属可以携带身份证明和关系证明,到就近的任意一个派出所,请求工作人员通过内部系统查询亲友是否被刑事拘留以及被哪个地区的公安机关采取了措施。这种方式的成功率取决于派出所工作人员的意愿和内部规定,但值得尝试。

等待或追踪《拘留通知书》

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十五条规定:拘留后,应当立即将被拘留人送看守所羁押,至迟不得超过二十四小时。除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外,应当在拘留后二十四小时以内,通知被拘留人的家属。通知应当告知家属被拘留的原因、羁押的处所。

这份《拘留通知书》至关重要,它会明确告知家属:

- 被拘留人的姓名。

- 涉嫌的罪名。

- 执行拘留的公安机关名称。

- 羁押的看守所名称和地址。

- 通知发出的时间。

家属应密切关注来自公安机关的信件或电话。如果长时间未收到通知书(超过三五天甚至更久),且有理由相信亲友已被刑事拘留,应主动联系最后接触地或户籍地派出所,或可能的办案单位(例如,如果知道是经侦部门办案,可尝试联系对应经侦支队)询问通知书的寄发情况。

委托律师进行查询和介入

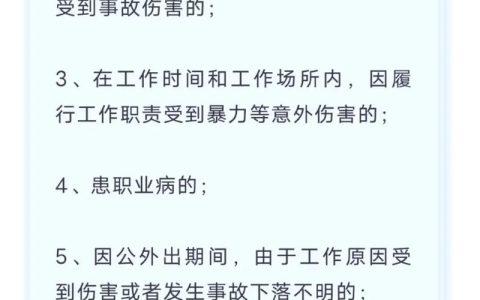

在刑事拘留的情况下,尽早委托专业刑事律师介入,是最高效也最关键的一步。律师的作用远不止于查询信息,还包括:

- 信息查询更为便捷:律师凭借执业证、律师事务所证明和委托书,向办案机关查询相关信息通常比家属更为顺畅。部分地区的律师还可以通过特定的在线系统查询当事人是否被羁押以及羁押场所(如参考资料5提及上海的情况)。

- 及时会见当事人:这是律师最重要的权利之一。律师可以到看守所会见被拘留的当事人,了解其涉嫌的具体案情、被采取强制措施的经过、是否存在刑讯逼供等非法取证行为,并向其提供法律咨询和心理疏导。家属在判决生效前通常是无法会见当事人的。

- 了解案情和辩护策略:通过会见和阅卷(侦查阶段结束后),律师能够全面了解案情,判断罪名的性质、情节的轻重,为当事人制定有效的辩护策略。

- 申请变更强制措施:对于符合条件的案件,律师可以依法为当事人申请取保候审或者监视居住,争取让其暂时离开看守所。

- 代理申诉控告:如果发现办案机关或人员存在违法行为,律师可以代理当事人或家属进行申诉和控告。

因此,在确认或高度怀疑是刑事拘留时,家属应尽快咨询并决定是否委托律师。选择律师时,应注重其专业领域(刑事辩护)和执业经验。

直接联系办案单位或办案人员

如果通过某种途径得知了具体的办案单位(例如某市公安局某支队)和办案人员的联系方式,家属也可以尝试直接联系。但这通常比较困难,且办案人员有权基于侦查保密的需要,不向家属透露过多案情细节。沟通时务必保持克制和礼貌。

查询过程中可能遇到的问题与注意事项

无论查询哪种类型的拘留,都可能遇到一些共性问题,需要注意:

- 信息获取的延迟:无论是系统录入、通知书制作邮寄,都需要一定时间,家属需要有耐心。特别是在大型案件或节假日期间,可能会有所延误。

- 查询权限的限制:公安机关对于信息查询有严格规定,并非任何人都可以随意查询他人信息。通常仅限于近亲属(配偶、父母、子女、兄弟姐妹)凭有效证件查询。朋友、同事等关系可能无法直接获取信息。

- 区分拘留所与看守所:行政拘留执行场所是拘留所,管理相对宽松;刑事拘留执行场所是看守所,管理严格,会见、通信等都有严格规定。查询到地点后,要明确是哪个场所,以便了解后续规定。

- 保护个人信息,警惕非官方渠道:不要轻易相信网络上或通过非正规渠道声称可以花钱查信息或捞人的说法,这些往往是骗局,不仅损失钱财,还可能泄露个人信息或干扰司法程序。务必通过官方途径或委托正规律师进行。

- 稳定情绪,理性应对:家人的担忧可以理解,但在查询和沟通过程中,保持冷静和理性至关重要。过激言行无助于解决问题,反而可能引发不必要的冲突。

- 准备相关证明材料:前往查询时,务必带好自己的身份证件、与被查询人的关系证明(如户口本、结婚证、出生证明等),以及被查询人的基本信息(姓名、身份证号等)。

结语

查询被拘留亲友的下落,是维护其合法权益的第一步。关键在于首先尝试区分拘留的性质(行政或刑事),然后根据不同性质选择合适的查询途径。对于行政拘留,家属可主要通过联系当地公安机关和等待通知书来获取信息,一般无需过度焦虑或聘请律师。而对于刑事拘留,情况更为复杂和严重,家属在尝试自行查询的同时,强烈建议尽早委托专业的刑事辩护律师介入,以便及时了解案情、提供法律帮助、维护当事人的各项诉讼权利。整个过程中,请务必保持冷静,通过合法、正规的渠道进行查询和沟通,切勿轻信非官方信息或采取不当行为。希望这份指引能为您提供切实的帮助。

发布者:公益律师,转载请注明出处:https://www.gongyils.com/14064.html